劉香成:用鏡頭語言與觀眾共鳴 記錄時代中國

中新社香港3月17日電 “我大半輩子一直在關心中國的故事,好好閱讀這個故事,可以明白改革開放的重要性,明白為什麼中國值得我在這裡用將近一生的時間去觀察和記錄。”在資深新聞傳媒專家、攝影家劉香成的新書中,他這樣寫道。

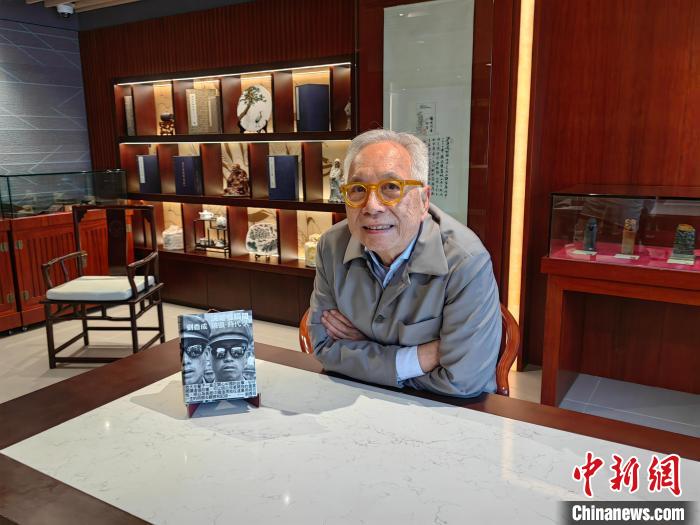

圖為資深新聞傳媒專家、攝影家劉香成與他的新書《決定性瞬間——劉香成 鏡頭·時代·人》。中新社記者 劉大煒 攝

劉香成於1951年在香港出生,在福州度過了童年時期,后又赴美留學、工作,曾先后擔任美國《時代》周刊和美聯社的首席駐華攝影記者,也曾獲“普利策現場新聞攝影獎”等一系列獎項。近日,他攜新書《決定性瞬間——劉香成 鏡頭·時代·人》繁體版在香港與讀者見面。甫一登台,讀者席裡一部部手機舉起,詮釋了這個“人人都能攝影”的時代。

“攝影是一個跟人打交道的事情。”劉香成認為,攝影師與被拍攝的對象要建立起一種基本的互信,拍下來的照片才會傳達被拍攝者的感情,這張照片才有可能自己“說話”。沒有這種互信,相機鏡頭再好,也拍不出好照片,攝影師也走不了多遠。

“常有人問我,劉先生你要拍什麼呢?我覺得,拍什麼首先來自你的興趣。”劉香成說,他到今天對中國的興趣不減,他要做的,就是把中國發生的那麼多看起來不成為“事件”的事情拍好。

1972年,時任美國總統尼克鬆訪華,引起眾多媒體爭相報道。彼時正在美國讀大學的劉香成也隱約覺得,全世界對中國的興趣和他自己的興趣重合了起來。由此,想回中國看看的念頭在他心底萌生。四年后,拿著《時代》周刊的委任狀,劉香成抵達廣州。看到街邊晨練的老人,他舉起相機,按下了對准中國的第一次快門。

圖為攝影家劉香成1976年所拍攝的在珠江畔打太極拳的廣州居民。受訪者供圖

劉香成對記者說,這張廣州居民在珠江畔打太極拳的照片,讓他多年來第一次重新閱讀普通人的肢體語言、臉部語言。在人們逐漸變大的肢體動作和愈發輕鬆的神情裡,當時的他感到時代的轉變要來了。“就這麼一點點的信息,可以說影響了我的一生。”

1979年,劉香成接受美聯社的雇用,成為中美建交后首位駐華攝影記者,正式在北京駐扎下來。劉香成一直認為,作為攝影記者,對整體環境保持敏感是必備素質。多元的成長經歷,讓他拍照時不像外國記者那樣獵奇,也不像本地記者那樣對日常生活缺乏新鮮感。那些年裡,他努力觀察著周圍的一切,不放過任何富有意味的畫面。

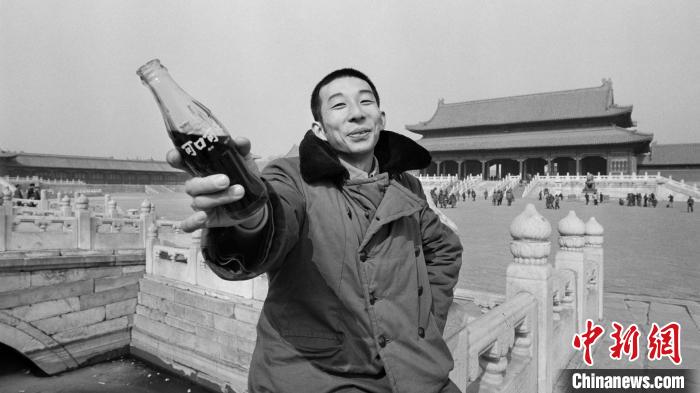

於是,舉著可口可樂的軍大衣男孩、公園裡打扮時髦的青年、火車上拎著啤酒的尼克鬆、在長安街上騎自行車的基辛格……這些記錄時代細枝末節的影像,一一留存在他的鏡頭下,張張圖片拼湊成連續的歷史,見証時代的巨變。

圖為攝影家劉香成所拍攝的手舉可口可樂的軍大衣男孩。受訪者供圖

“我希望我的攝影能夠幫助世界理解更真實的上升時期的中國,也讓中國人更加了解自身所處的時代。”在劉香成看來,文字會影響人們思考問題的方式,而攝影師在思考時則會用鏡頭捕捉下畫面、產生閱讀感,這種閱讀感能與觀眾產生共鳴,得以用一張張圖片來講述更大的故事。

而今,年逾古稀的劉香成也有了新的拍攝計劃,那就是將“一帶一路”拍攝下來,繼續用鏡頭記錄新時代下的中國。“我總在想,21世紀中國人‘走出去’之后,跟不同的文化接觸,會產生一種怎樣的畫面?所以我想趁還能走得動的時候,把這些記錄下來。”劉香成說。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量